「一般的に3カ国以上に出願するならパリルートよりPCTルートが安い」と聞いたことはありませんか? この定説は、多くの特許実務者の間で語られていますが、本当に正しいのでしょうか? 今回は、PCTルートとパリルートの費用を徹底比較し、その真偽を検証してみます。なお、PCTルートには費用面以外のメリットもありますが、本記事では費用面のみにスポットを当てます。

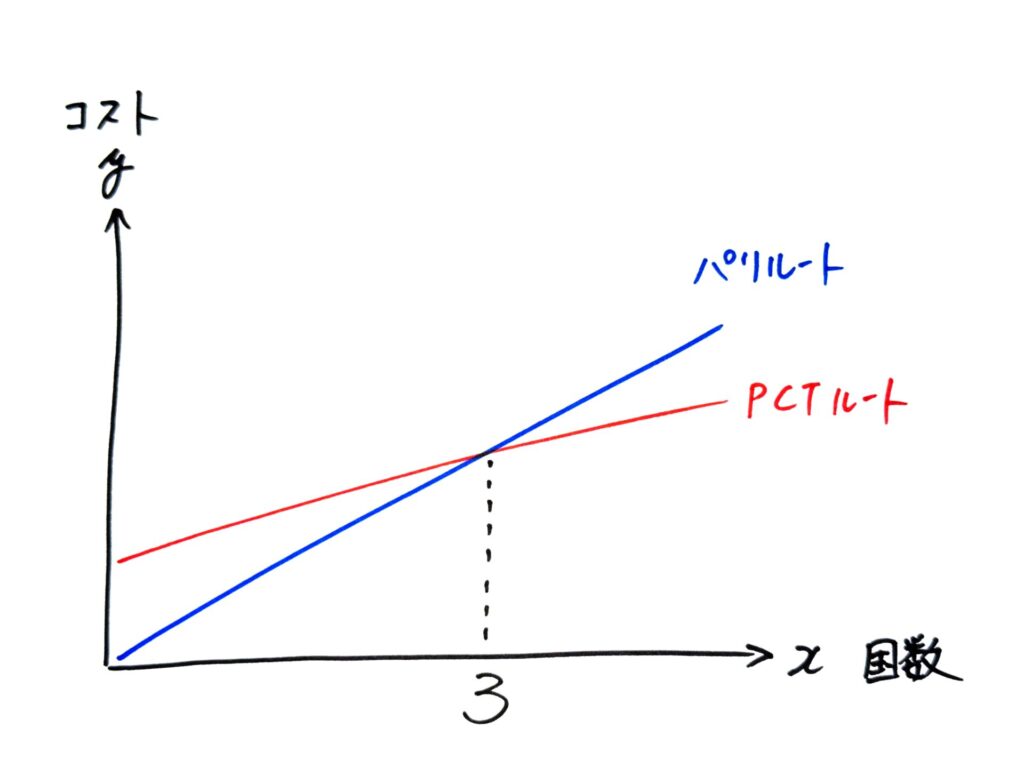

パリルートで出願する場合も、PCTルートで出願する場合も、出願国数が増えれば増えるほど、トータル費用は増加します。また、PCTルートの場合は、初期費用として国際出願費用が必要になります。

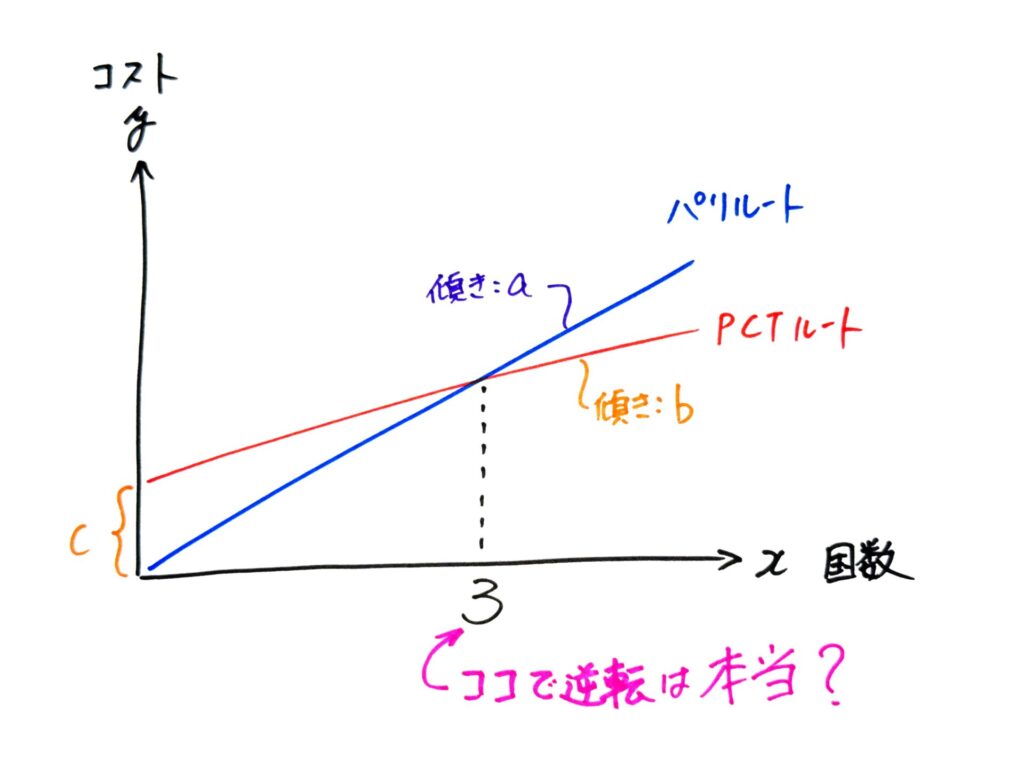

そうすると、出願国数を x、パリルートの場合に1カ国毎にかかる費用の平均をa、PCTルートの場合の1カ国毎にかかる費用の平均をb、国際出願費用を c とした場合、それぞれのルートにおけるトータル費用yは、

という数式で表現できます。PCTルートでは、国際段階費用 c が発生するため、コストメリットを出すためには、bがaよりも小さいという前提の元で、一定以上の国数への出願が必要となります。

つまり「国数が増えれば増えるほどPCTが有利になる」という理論が「3カ国以上ならPCTルートが費用的に有利」という定説の根拠になっています。

しかし、本当に3カ国以上でPCTが安くなるのでしょうか?

PCTルートとパリルートで費用の違いに影響を与える要素として何が考えられるでしょうか? 例えば、次のようなものが考えられます。

このうち 「【2】代理人費用の違い」はほとんどない と考えられます。なぜなら、PCTルートでもパリルートでも、各国における対庁手続に違いはほとんどないからです。手続の内容がほとんど同じなので各国の代理人が出願人に請求する手数料もほとんど同じになる、という理屈です。

【3】については、費用比較という意味ではちょっと「ずるい」論点です。【3】は、ISR(国際調査報告=国際段階での審査結果)などを見て、移行国を減らす(極端な話、どの国にも移行しない)、という考え方です。

しかし、本記事では「同じ国数に出願する場合の費用」に焦点を当てたいと思います。よって、【3】は考慮しないことにします。

【4】については、一理あります。国際段階で補正(19条補正や34条補正)を行って、各国移行後のOA(Office Action=特許庁から届く通知で、出願人が応答する必要があるもの。拒絶理由通知など)の回数を減らすことに成功すれば、OA対応に要するトータルコストを削減できます。

ただし、実際に【4】の手段を積極的に採用している企業は少ないという印象です。私も審査官として国際出願を審査しておりましたが、19条補正や34条補正の対応をした経験はとても少ないです。弁理士となってからも、国際段階で拒絶理由がない状態にまで「徹底的に」補正をするようクライアントから指示された記憶は皆無ですし、そもそも国際段階で補正を指示されることは珍しかったです。(なお、企業が【4】の手段を積極的に採用しない理由は色々あると思われますが、突き詰めれば、移行国それぞれでできるだけ広い範囲の権利を取るためだと思います。)

すると、出願人の行動実態に照らした上でルートの違いによる費用の差に影響するのは、「【1】 庁費用の違い」しかない、 という仮説が浮かび上がります。

PCTルートとパリルートで庁費用がどのように変わるかを、日本、欧州、米国、中国で比較してみました。審査請求料を含む出願費用です。日本の費用は請求項数を10とした場合、他の国は請求項数超過などの追加費用が無い場合です。なお、ここで日本の費用を挙げた理由は、外国人が日本に出願する場合に、ルートの違いによる費用の差があるのか、ということを検討するためです。

国 パリルート PCTルート

日本 192,000円 174,000円

欧州 4,255ユーロ 4,255ユーロ

米国 2,000ドル 1,810ドル

中国 3,530元 3,530元

確かに、PCTルートの方が若干安いケースがありますし、ここに挙げなかった国の中には、パリルートよりもPCTルートが大幅に安い国もあるかも知れません。しかし、庁費用の差だけでPCTルートの国際出願費用 393,500円(JPOで手続する場合のミニマム料金)を回収するには、相当な数の国に出願する必要がありそうです。[費用出典:日本、欧州、米国、中国、PCT]

つまり、「【1】 庁費用の違い」に基づいてPCTルートを費用面で有利にするには、3カ国程度の出願では足りません。最低でも2桁の数の国に出願する必要がありそうです。

もちろん、「【4】PCT段階で補正」を活用して、OA対応のトータルコストを削減することができれば(冒頭の数式の係数bが小さくなるイメージ)、出願国数が少なくても、パリルートよりもPCTルートの方が費用面で有利になる可能性は十分にあります。

「3カ国以上ならPCTルートが費用面で有利」という定説は、国際段階での補正がほとんど行われていないという実態に照らすと、必ずしも正しくない可能性があります。

PCTルートが費用面で有利になる条件

パリルートが費用面で有利になる条件

結論として、「3カ国以上ならPCTルートが費用面で有利」という定説は鵜呑みにするな、と言えそうです。貴社の特許戦略に最適な出願ルートを選ぶために、一度、具体的なケースについて検討してみてもよいかも知れません。ご質問や相談があれば、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせはこちら。