企業にとって、自社の知的財産を侵害するニセモノ(侵害品)の流入を防ぐための輸入差止申立ては、ブランドを守るための重要な手続きです。しかし、どのような書類を準備すれば良いのか、分かりにくい部分も多いのではないでしょうか。この記事では、輸入差止申立てに必要な書類と作成時のポイントについて解説します。

輸入差止申立てに必要な書類のうち、申立人が作成する必要があるメインの書類は以下の3つです。

申立書は基本的な書類であり、疎明資料と識別ポイントはその付属書類として扱われます。それぞれの役割について詳しく見ていきましょう。

疎明資料とは、侵害の事実があることを示すための書類です。ここで「疎明」とは、一応確からしいと思わせることを指します。知的財産法に関する深い知識が必要となるため、通常、最も作成の難易度が高い書類となります。

侵害品が完全なデッドコピーの場合には比較的簡単ですが、微妙な差異がある場合には、説得力のある資料を作成するための専門的な判断が求められます。

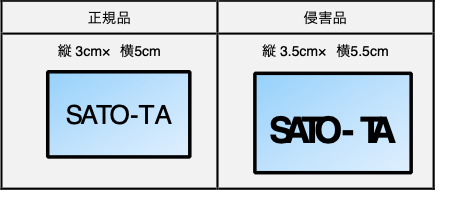

識別ポイントは、真正品と侵害品を見分けるための重要な資料となる書類です。税関職員は現場でこの書類を参考にして、侵害品の疑いがある物品(侵害疑義物品)を大量の貨物の中から抽出します。

例えば、「真正品はロゴが縦3cm、横5cmだが、侵害品は縦3.5cm、横5.5cmになっている」といった具体的な説明が必要です。微細な点まで類似しており、申立人でさえも正規品と侵害品との見分けがつかない場合には、識別ポイントの作成も難しくなってきます。

著作権に関する輸入差止申立てでは、前述の書類に加えて「権利の発生を証すべき資料」の作成も必要となります。これは、申立人が著作権者であることを証明するものです。なお、商標、意匠、特許の場合は、特許庁から登録原簿の謄本と登録公報を入手することができるので、そのような書類の作成は不要です。

さらに、申立人が著作物と考えているものが、著作権法上の「著作物」に該当するかどうかが議論になる場合も多いため、税関での申立ての審査はより慎重なものとなります。

商標、意匠、特許の疎明資料の作成については、他社が特許庁で行った判定を参考にするのも一つの方法です。また、疎明資料その他の書類作成に困った場合や手続き全般について疑問がある場合は、当事務所にぜひご相談ください。専門的な知識と経験を活かして、適切なサポートを提供いたします。

侵害品の拡散を防ぐためには、適切な準備と手続きが大切です。私たちと一緒に対策を進めましょう。