化粧品市場では、模倣品の流通が増加し、正規ブランドの販売に悪影響を及ぼしています。本物と偽物の見分けが難しく、ネットでは評価やレビューを参考にしても、多くの消費者が誤って偽物を購入するケースが後を絶ちません。特に、パッケージが本物と酷似していても成分が異なる場合、使用後の肌トラブルにつながる可能性もあります。この場合、正規品のブランド価値も低下しかねません。

こうした被害を防ぐため、正規品の製造販売者には適切な対策が必要です。その一つが、商標権に基づく税関への輸入差止申立てです。この手続きを行えば、海外からの模倣品の流入を阻止し、ブランドの価値を守ることができます。実際に、すでに輸入差止が受理され、人気ブランドの偽物排除に成功している例もあります。

そこで、本記事ではその具体例の1つをご紹介します。

税関の公式サイトには、受理済(現在有効)の差止申立ての一覧が掲載されています。この一覧の中には、たとえば、株式会社ディーエイチシーによる「化粧品」に関する申立てが含まれています。

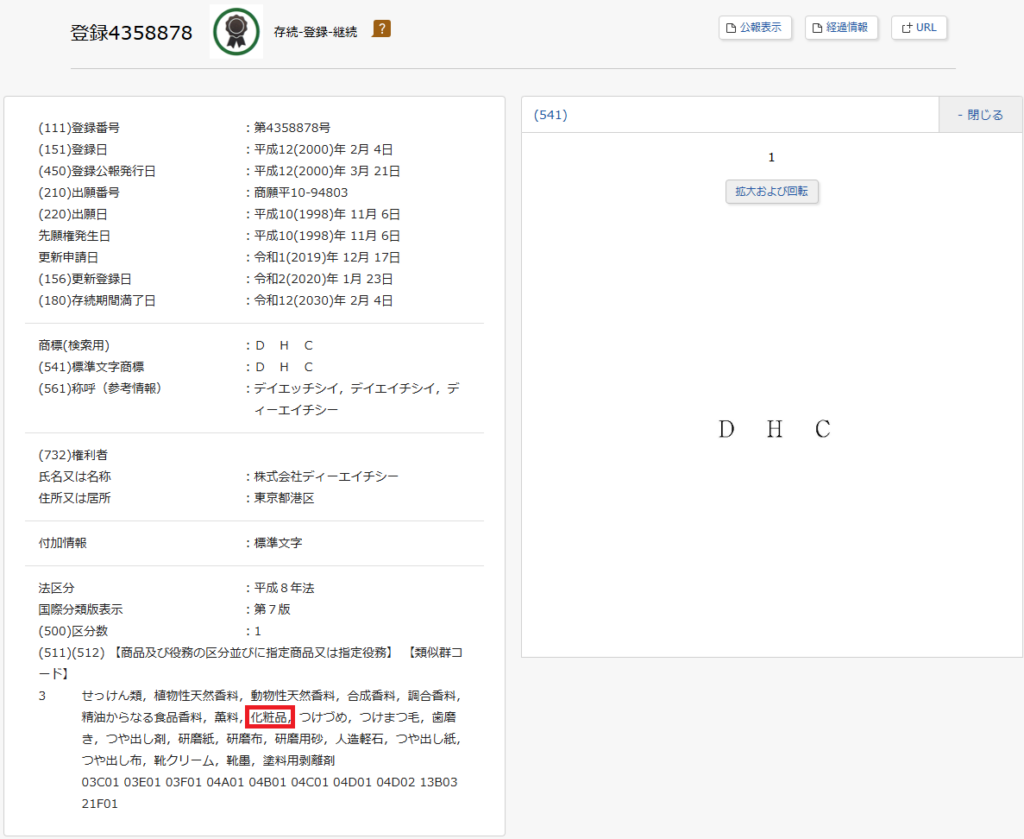

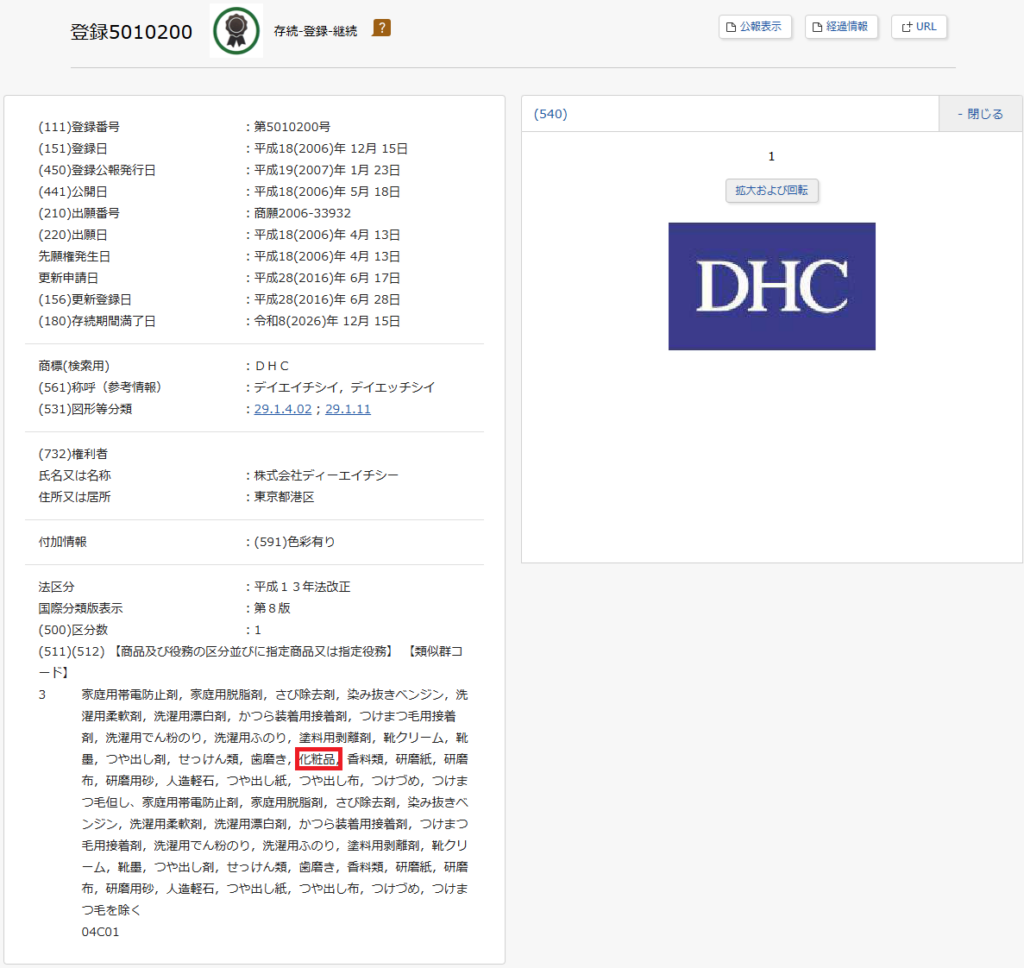

公表された情報を見ると、商標権の内容として「商標登録第4358878号」と「商標登録第5010200号」が記載されています。これらの商標権についてもう少し詳しく調べてみましょう。特許庁が提供する知的財産データベース「J-PlatPat」を使用します。その結果、以下のような情報が得られました。

いずれも、「指定商品」の欄に「化粧品」と記載されています。この記載に基づいて、「DHC」という文字商標や、青地に白抜きでDHCと書かれているブランドロゴの商標が印刷されている偽物コスメを税関に没収・廃棄してもらっているのですね。

商標権というのは、他人が、登録商標を指定商品と同一又は類似の商品(または役務)に使用することをやめさせることができる権利です。

では、「化粧品」の類似の範囲はどこまでなのでしょうか?

これを判断する際に役立つのが「類似群コード」です。類似群コードとは、特許庁が商標審査において商品・役務の類似性を判断するために使用する5桁のコードであり、同じコードが付された商品・役務は原則として類似と判断されます。

つまり、「化粧品」に付されるコード「04C01」が付される商品は、商標法の世界では原則として「化粧品」と類似と判断されます。どのような商品に「04C01」が付されているか、ということもJ-PlatPatで調べることができます。「化粧品」と同じコードが付されている商品の一例を以下に列記します。

髪油、おしろい、すき油、ひげそり用クリーム、ひげそり用化粧水、びん付け油、ほお紅、まゆ墨、アイシャドウ、オーデコロン、カラーリンス、クリームおしろい、クレンジングクリーム、コールドクリーム、コールドパーマ用液、スキンローション、セッティングローション、タルカムパウダー、チック、ネイルエナメル、ネイルエナメル除去液、ハイゼニッククリーム、ハンドクリーム、ハンドローション、バスオイル、バスソルト、バニシングクリーム、パック用化粧料、パーマネント用液、ファウンデーションクリーム、ヘアークリーム、ヘアースプレー、ヘアートニック、ヘアートリートメント、ヘアーフィクサー、ヘアーラッカー、ヘアーリンス、ベビーオイル(医療用のものを除く。)、ベビーパウダー(医療用のものを除く。)、ベーラム、ポマード、マスカラ、リップクリーム、一般化粧水、乳液、あぶらとり紙、化粧水、化粧用クリーム、口紅、固形おしろい、固形香水、日焼けクリーム、日焼け止めクリーム、染毛剤、毛髪脱色剤、水おしろい、漂白クリーム、粉おしろい、粉末香水、粘液性化粧水、紅、紙おしろい、練りおしろい、練り紅、練り香、脱毛剤、身体用防臭剤、頭髪用化粧品、香水、香水類

肌などに付けるものだけではなく、あぶらとり紙も含まれているのが面白いですね。

化粧品市場における模倣品の流通は、正規ブランドにとって深刻な問題です。消費者は本物と偽物の見分けが難しく、ネットでの評価やレビューだけでは正しい選択ができないこともあります。こうした状況を防ぐために、商標権者が活用できる有効な手段の一つが、輸入差止申立てです。

本記事では、株式会社ディーエイチシーの商標権を例に、税関での輸入差止申立ての実例を紹介しました。また、J-PlatPatを活用すれば、申立ての対象となる商標や、化粧品の類似範囲を詳しく調査できることについても解説しました。

模倣品によるブランドの信用低下や消費者トラブルを防ぐためには、適切な対策が必要です。特に、ブランドオーナーとして正規品を守るためには、商標権の活用が欠かせません。今回の事例を参考に、貴社のブランド保護に役立つ手段を検討してみてはいかがでしょうか。正規品を守る取り組みにご関心がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください!