自社の商品にそっくりな偽物が出回っている──

しかも、商標や特許などの登録済みの権利は何もない。そんな状況で「どうしようもない…」とあきらめていませんか?

実は、商標権や特許権などの権利がなくても、一定の条件を満たせば、「不正競争防止法」という法律で偽物の輸入を止めることができる場合があります。

この記事では、できるだけ簡単に、不正競争防止法を使った偽物対策の基本的な考え方と実際の事例をご紹介します。権利を持っていなくても、まだできることはあります。

不正競争防止法(略して不競法)は、企業の正当なビジネス活動を守るための法律です。名前のとおり「不正な競争を防止する」、つまり「ズルして商売してはダメよ」という法律です。

不正競争防止法では、いくつかの行為が「不正競争」として定義されています。たとえば、以下の行為などが不正競争とされ、禁止されています。

上記のとおり、不正競争にはいくつか種類があります。今回のテーマに取り上げるのは、「周知表示混同惹起行為(しゅうち ひょうじ こんどう じゃっき こうい)」という不正競争行為です。

ちょっと難しい言葉ですね。ざっくり説明すると、「ある商品が、あたかも他社のものと勘違いされるような見た目をしている」ことによって、消費者を混乱させる行為です。

次のような状況を想定してみます。

A社がある商品を販売しています。A社のこの商品は人気でよく売れています。この商品に興味がある人たちは皆「A社」という会社を認識しています。なお、A社は、「A」および「A社」という単語を商標登録していません。 B社も似たような商品を売り出しました。なんとB社の商品には、「A社」と印刷されています。その結果、「これ、A社の製品かな?」と消費者が誤解する可能性が生じています……

この場合の「A社」という単語が「商品等表示」です。しかも、この商品に興味がある人たちは皆知っている、つまり「周知」となっている状態です。

そうした「周知」となっている「商品等表示」を勝手に使用することで「混同」を引き起こす(惹起する)行為は、不競法で禁止されているのです。

では、どんな場合でも誤解を生じる可能性があれば、不競法で相手方の行為をやめさせることができるのかというと、そうではありません。相手方の行為が「周知表示混同惹起行為」だと主張する場合、大前提として、自社の「商品等表示」と同一又は類似のものが相手方に使用されていることが必要です。

商品名や、商品ロゴなどは、「商品等表示」と認められる可能性が高いです。よって、自社の商品名などが周知であり、相手方の行為によって需要者の間に混同を引き起こすおそれがあるのであれば、やめさせることができる可能性が高いです。

では、商品名や商品ロゴなどはうちの商品と全く違うのだけど、「商品そのものの色や形はそっくり」という場合はどうなのか。この場合こそ、相手方の行為をやめさせたいということもあると思います。

しかし、商品の色や形(形態)が「商品等表示」として認められるためには、より高いハードルが待っています。

具体的には、以下のような条件を満たす必要があります。

つまり、商品の外形を「商品等表示」と認めてもらうためには、「デザインの特徴」があり、かつ、「この形を見たらあの会社の製品だなと多くの人が認識できる状態」になっている必要があります。

ところで、周知表示混同惹起行為に限らず、不正競争防止法に基づいて、税関で偽物の輸入を止めてもらうためには、経済産業大臣の「意見書」が必要です。

つまり、不競法を使って差止めをする場合には、事前準備として国のお墨付きを得る必要があるということです。

周知表示混同惹起行為の場合であって、商品の形態を商品等表示とする場合、大臣の意見書は、「この商品形態は商品等表示にあたる」と国が一定の判断を示したものとなります。

経済産業大臣の意見書をもらうということは、要するに経済産業省で審査を受けるということになるのですが、このプロセスには専門的な知識が必要となります。実務上は弁護士や弁理士などの専門家の関与が必要でしょう。

それでは実例を見ていきましょう。

不正競争防止法に基づいて差止申立てが行われた例として、月島機械エンジニアリング株式会社のケースがあります。このケースは、周知表示混同惹起行為であって、しかも、(おそらく)商品の形態を商品等表示としたケースです。

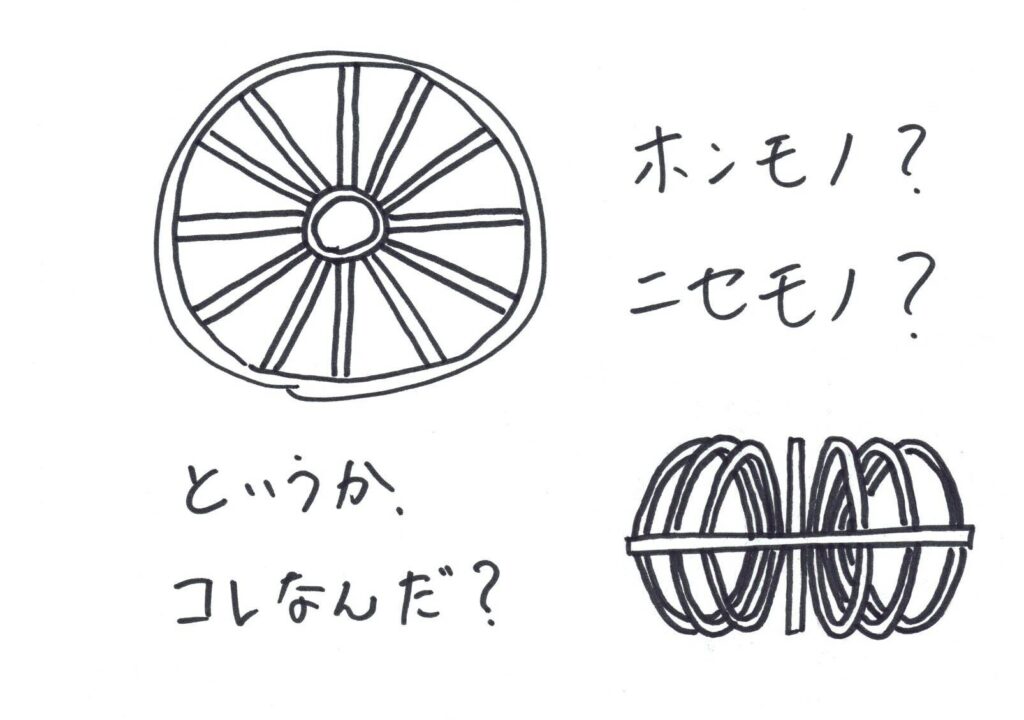

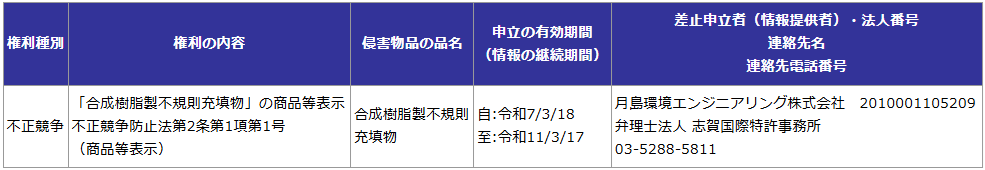

税関の公式サイトを確認しますと、受理された輸入差止申立ての中に「合成樹脂製不規則充填物」という聞き慣れない製品に関する申立てがあります。

税関の公式サイトを見ただけでは、月島機械エンジニアリングのどの商品についての申立てなのかわかりません。しかし、ネットで検索すると、平成27年(ワ)第24688号という裁判例がヒットします。この裁判で扱われた原告商品にそっくりの商品が、税関での輸入差止申立ての対象になっていると考えられます。(あくまでも推測ですので違っていたらごめんなさい。)

名前だけでは何のことか分かりにくいですが、「合成樹脂製不規則充填物」は、工場の中で、気体と液体を何らかの目的で効率よく接触させるために使用される部品です。

例えば、皆さんの町にもきっとある、ゴミ焼却炉。ゴミ収集車が回収した燃えるゴミを焼却処理する施設です。この焼却炉には必ず煙突があります。ゴミを燃やすと発生する排ガスの出口です。焼却炉本体と煙突の間に様々な排ガス処理装置が設置されています。よって、煙突から出てくる排ガスはとてもきれいです。(たまに白い煙が見えることもありますが、あれは水蒸気です。)

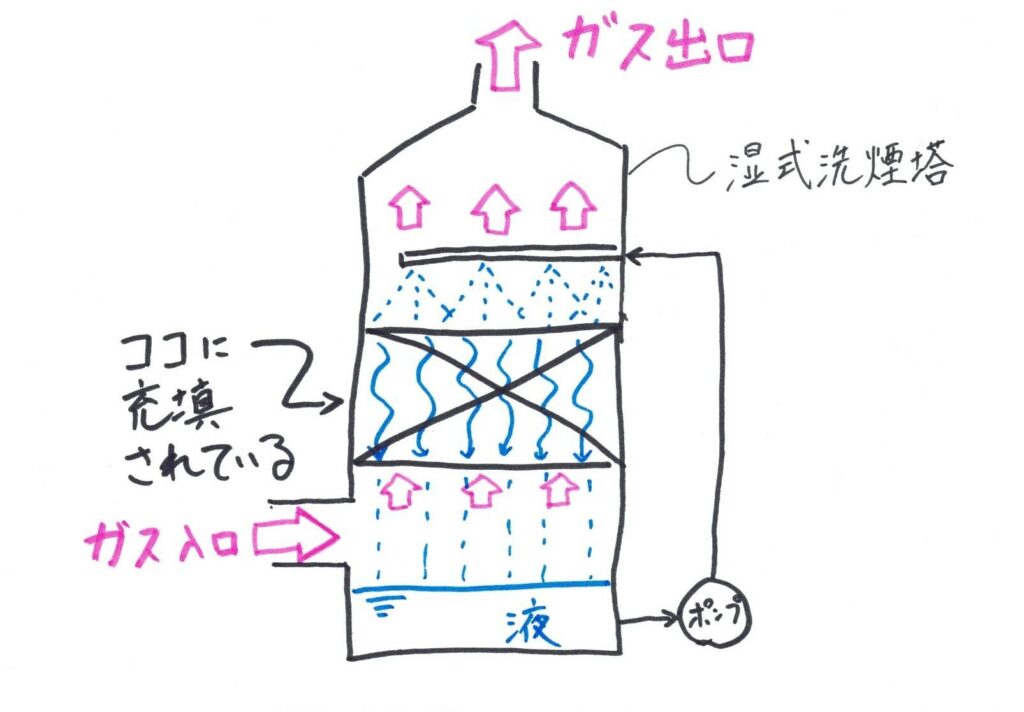

この排ガス処理装置の一つとして、湿式洗煙塔が設置されていることがあります。

湿式洗煙塔というのは、縦長の大きな筒であり、この中を下から上に向かって排ガスが流れます。この排ガスの流れに対向するように、塔の中で薬液(排ガス中の酸性成分を吸収するアルカリ性の液)がシャワーのように噴射されます。もちろん液は上から下に向かって流れます。

しかし、ただシャワーのように噴射するだけでは、一部のガスが液滴に触れずに塔から流れ出てしまう可能性があります。シャワーをミストのように細かくすると、液がガスと一緒に上に向かって流れてしまいますし、シャワーの量を増やすと、薬液の使用量が増えたりポンプのサイズが大きくなったりして不経済です。

何の話だ?と思われた方もいるかも知れませんが、この湿式洗煙塔の中に充填されるのが、「合成樹脂製不規則充填物」なのです。

塔の中のシャワーより下側の区域には、「合成樹脂製不規則充填物」がランダムにぎっしりと充填されています。よって、噴射された液はこの充填物の表面を伝って塔の下側に流れていきます。

一方、ガスは合成樹脂製不規則充填物が充填されている区域の下から塔内に流入し、充填物を通過して上昇し、塔の上から塔外に流出します。

充填区域を通過するとき、ガスは充填物表面の液に接触します。充填物はぎっしりとランダムに充填され、しかも複雑な形をしているので、ガスが液に触れずに充填区域を通過することはありません。つまり、ガスの中の酸性成分は液に確実に吸収され、中性になったガスが塔から出て行きます。しかも、充填物は合成樹脂製なので、ガスの酸性にも薬液のアルカリ性にも負けません。

「合成樹脂製不規則充填物」はガスの通過を邪魔することなく、確実にガスと液を接触させることができるスグレモノなのです。

ちょっとおさらいします。商品形態が商品等表示として認められるためには、「特別顕著性」と「周知性」の両方が必要でした。

月島機械エンジニアリングの不規則充填物の写真だけを見ても、これが他社の製品と比べて「特別顕著性」を有しているのか、よくわからないですよね。また、「周知性」を獲得しているのかもよくわかりません。

しかし、この製品の形態、実は「特別顕著性」と「周知性」の両方を獲得しているのです。

月島機械エンジニアリングのケースでは、先ほど紹介した裁判(およびその控訴審)で、この外形が「特別顕著性」と「周知性」の両方を有し、「商品等表示」にあたると認定されていました。つまり、裁判所が「不規則充填物を購入する人ならば、この形を見たら月島機械の商品だと分かる」と認めたのです。

この判決があったので、経済産業大臣の意見書も取りやすくなり、税関での差止申立てもスムーズに進んだと考えられます。

このように、裁判などで過去に判断が出ていることは、不正競争防止法を利用して税関で輸入差止申立てをする場合、大きな後押しになります。

自社の商品が模倣されているかもしれない、と感じたら、早めに専門家にご相談ください。不正競争防止法の活用も含めて、どのような手段が取り得るかを一緒に検討することができます。もちろん、当事務所においてもご相談を承っております。